|

J'ai honte... [ Ratatouille, pizza, patates... ]

retour forum

| | xaxa, 21.11.2003 à 21:11 | 123733 |

|  |  | >> Moi, j'ai cru lire :

>> "Et moi cet été,

>> je suis tombé amoureux de Beyonce,

>> devant son slip "Crasy in Love"..."

>> :o))

Ce qui revient au même,

si ce n'est que je ne suis pas certain

qu'elle porte un quelconque slip dans ce clip,

ni même comme diraient ces chers Quebecquois,

un Coupe Crotte !

|

| |  |  | Moi, j'ai cru lire :

"Et moi cet été,

je suis tombé amoureux de Beyonce,

devant son slip "Crasy in Love"..."

:o)) |

| | cubik, 21.11.2003 à 17:51 | 123713 |

|  |  | >> Et moi cet été,

>> je suis tombé amoureux de Beyonce,

>> devant son clip "Crasy in Love"...

le clip ou elle fait la peripathetipute la???

ah ouais quand meme |

| | xaxa, 21.11.2003 à 13:30 | 123667 |

|  |  | Et moi cet été,

je suis tombé amoureux de Beyonce,

devant son clip "Crasy in Love"... |

| |  |  | >> Bientôt c'est un side-car qu'il te faudra.

arf! Enfoiré d'auvergnat :)

|

| | compte supprimé . 21.11.2003 à 11:11 | 123638 |

|  |  | >> hier j'ai encore mangé une andouillette et bu du beaujolpif :(

Bientôt c'est un side-car qu'il te faudra. |

| |  |  | | hier j'ai encore mangé une andouillette et bu du beaujolpif :( |

| | Michey, 20.08.2003 à 19:10 | 104960 |

|  |  | | Dans la rue y a un euch'saispasquoi qui ecoute les What for a fond la caisse les fenetres ouverte. J'ai honte pour lui! |

| |  |  | >> j'ai écouté les "what for" fenêtres ouvertes, mais en faite j'ai pas honte!!!

Bin t'as tort! :0))) |

| | poypoy, 20.08.2003 à 18:40 | 104948 |

|  |  | | irrécupérable ! |

| | cadou, 20.08.2003 à 18:02 | 104943 |

|  |  | | j'ai écouté les "what for" fenêtres ouvertes, mais en faite j'ai pas honte!!! |

| | poypoy, 19.08.2003 à 12:35 | 104739 |

|  |  | si ça peut te rassurer malo, moi aussi !!!

J'ai un mac do à côté de chez moi je n'y mets quasi jamais les pieds, les quick sont à 60 bornes minimum je dois y aller plus souvent et j'aime bien ! |

| | malo, 19.08.2003 à 12:26 | 104738 |

|  |  | | ...mais j'aime bien aller au quick . |

| | nyl, 18.06.2003 à 21:03 | 95534 |

|  |  | suis scotchée sur mon écran moi!

Tiens et si je la mettais en fond d'écran à mon cravail... |

| |  |  | | alors là c'est grandiose. Clap Clap Ob ! (heuuu t'en as d'autres comme çà ?) |

| | crepp, 18.06.2003 à 17:56 | 95517 |

|  |  | | il y a des jours je suis heureux qu'internet fut inventé car je ne peux plus du tout imaginer la suite de mon existence sans cette photo :o) |

| | cubik, 18.06.2003 à 17:46 | 95516 |

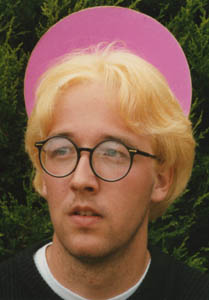

|  |  | | en tout cas, chouette perruque >) |

| | man, 18.06.2003 à 17:12 | 95514 |

|  |  | Ha ha ! La honte de ressortir ce sujet pour un truc comme ça !

Ca serait pas plutôt une raquette de beach-ball ? Ou alors t'as vraiment une p'tite tête... |

| |  |  | | Elle fait un peu auréole, cette raquette rose... |

| | cubik, 18.06.2003 à 16:45 | 95511 |

|  |  | | c'est toi le fils cache de claude francois??? |

| | Obion, 18.06.2003 à 16:39 | 95508 |

|  |  | non? sans blague?

parce que le reste n'a pas changé! :o)) |

| |  |  | | C'est pas tellement la raquette de ping pong qui gêne... :0)) |

| | Obion, 18.06.2003 à 16:34 | 95504 |

|  |  |

j'ai honte mais ça fait longtemps... mais putain la honte! :)

je me souviens qu'à l'époque je trouvais ça chouette! (la raquette de ping pong rose n'est là que pour la photo) |

| | cubik, 13.02.2003 à 12:00 | 78163 |

|  |  | je crois que je comprends les mateurs du loft maintenant

allez voir a quel point ils peuvent etre cons et tout

j'ai honte, j'ai honte |

| | cubik, 13.02.2003 à 11:52 | 78161 |

|  |  | j'ai encore lu le ny post aujourd'hui

en meme temps, y avait po d'edito de dunleavy mais quand meme

entre le "on va dire que les fancais colorent leur vin au sang de bovin pasqu'ils veulent po nous aider a tuer des gens" et "la coree va nous bombarder la gueule mais on cherche une solution diplomatique", meme sans dunleavy, y sont tres forts, encore que la, c'est po des editos mais les news du congres americain |

| | compte supprimé . 25.11.2002 à 16:11 | 61175 |

|  |  | La honte a ceux qui ne savent pas lire les message tout petit !!!

Technique validée par tous les BDgestistes !!!

Pensez aux chiens d'aveugle ...., c'est mieux que la canne blanche !! |

| |  |  | La honte d'être allé sur BDgest uniquement pour lire les commentaires de Morti sur Fabrice Neaud.

:o))) |

| | compte supprimé . 25.11.2002 à 16:06 | 61171 |

|  |  | C'est vrai que là, c'est grave la honte :o)))

On peut lire quand c'est en tout petit, faut avoir des bons yeux ou avoir la technique c'est tout ;-) |

| |  |  | | la honte d'etre assez d'accord avec grunt |

| | Grunt, 25.11.2002 à 14:53 | 61148 |

|  |  | La honte sur bdgest de mettre la possibilité d'écrire en "tout petit", alors qu'ensuite c'est illisible...

Ouuuuuuuuuuuuuhhh...

Ici, au moins, on peut écrire tout petit et être lu correctement ensuite. C'est ça la classe. |

| | compte supprimé . 25.11.2002 à 14:38 | 61140 |

|  |  | | La honte de na pas voter pour BDGest' :o))) quand on passe au Weborama |

| |  |  | la honte de venir poster sur bubulle... j'en connais qui va avoir des bullepoints aussi tiens ;o)))

n'empêche, j'ai eu peur en voyant ce sujet remonter moi... pfiouuuu |

| | compte supprimé . 25.11.2002 à 14:31 | 61136 |

|  |  | | La honte de voter pour Bubulle :o))) |

| | poypoy, 25.11.2002 à 14:20 | 61134 |

|  |  | j'ai ri à une blague de Virginie Lemoine !!!

du coup je l'envoie dans le sujet qui va bien ! |

| |  |  | | j'ai honte, parce que ce rythme là me fatigue déjà ;o)) |

| |  |  | | J'ai honte : à ce rythme-là, dans six semaines, elle me rattrape!!! |

| |  |  | | J'ai honte : il me reste encore 3000 messages à faire avant de rejoindre léon !! c trop dur la vie !! |

| |  |  | Tout a fait d'accord, ClaudY.

Le probleme c'est qu'il faut pas le pousser par devant, car il risque de nous tomber dessus.

Et ca doit faire mal.

Manu |

| |  |  | t'inquietes pas Grunt, on est deux à lancer le baton: la preuve ;o)))

et si tu vas plus loin que l'intro, le site n'est pas une apologie du peterpanisme comme tu dis. Quant à laisser lepen se prendre les pieds dans le tapis, je suis plutôt d'avis de le pousser un peu... notamment par l'education et la culture (et hop on recolle au sujet ;o))) ) |

| |  |  | Jouissance perverse, ce qu'il faut lire, alors ;o)

En fait, je me fous royalement de savoir si Le Pen est un grand gosse. C'est lui faire trop d'honneur que de disserter sur lui sans fin.

Ce qui me faisait reellement reagir, c'etait l'apologie du peterpanisme par ce site, vu que le peterpanisme est un trouble.

J'ai integré le pen ironiquement pour coller aux propos plus que par reel denonciation de l'homme.

Et je vais meme me contre-dire par rapport a mon dernier message. Je ne fais meme pas avocat du diable.

Diaboliser Le pen, c'est ce qu'il attend

La vrai ruse envers le pen, c'est de le laisser se prendre dans les mailles de son propre tissu de mensonge.

Manu |

| | Grunt, 09.05.2002 à 23:51 | 26897 |

|  |  | Ben une fois qu'on a compris qu'en lançant le baton le toutou courait après, ça devient vite un jeu de faire réagir certains.

Tu peux m'faire confiance clodius.

;o) |

| |  |  | je sais que c'est un réel problème psychologique, seulement il est a mon sens totalement inaproprié dans ce cas. c'est tout ;o))) Et je voyais pas l'intérêt d'être l'avocat du diable dans ce cas précis, si ce n'est par une jouissance perverse dont tu as le secret ;op (et aussi dans le but de faire réagir, je sais ;o))) )

voila voila ;o))) |

| |  |  | Oula, Claudy, je n'allais pas si loin, moi. Seulement le symdrome de Peter Pan est un reel probleme psychologique.

Je n'affirme pas que Le pen agit comme ca par pure jouissance infantile. Cela serait une trop belle excuse pour lui.

Je me fais l'avocat du diable, c'est tout.

D'ailleurs, il a perdu son pere tres jeune et ca l'a bocoup marqué. Il est devenu rapidement le chef de famille donc il a perdu vite son enfance. Ce n'est pas un "peter pan" donc, apparemment.

Un fait j'ai l'esprit de contradiction je crois ;o)

Manu |

| |  |  | | venant de toi, je le prends bien ;o))) |

| | Grunt, 09.05.2002 à 22:57 | 26890 |

|  |  | Il a beau chlinguer le clodius, ya des fois où il cause bien.

Mais des fois seulement. |

| |  |  | | je persiste Manu, tu fais des raccourcis trop rapides. L'idéologie de lepen a beau être passéiste, elle n'a rien à voir avec de quelconques rêves d'enfants qu'il aurait gardé, a refuser de grandir, même si on voulait analyser de manière "psy" son attitude, ce n'est pas du tout ce qui en ressotirait... A ce moment là ton exemple est valable pour tous les gens qui parlent d'un idéal qui n'est pas réalisé, il en devient trop universel pour être vraiment valable. Tous les idéalistes, ont des rêves d'enfants à mon avis, faut pas chercher plus loin, à moins de vouloir faire du mauvais esprit a tout prix, si tu vois ce que je veux dire ;o))) |

| |  |  | Oui, oui la metaphore de Peter Pan est belle. Mais comme toute image, les auteurs devellopent leur ( belle ) these et oublie l'anti-these

(Don-lope and Mr_Claude is now known as Fabrice Luccini )

Manu |

| |  |  | Merci Claudi ;o))

Voici en fait le plus interessant :

1°) AUGMENTER SENSIBLEMENT LE BUDGET DE LA CULTURE

ET SURTOUT AIDER DAVANTAGE LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

En fait, ce n'est pas tant une question d'argent qu'une question de réorganisation de la politique culturelle et des structures qui la gèrent. Les loisirs et la culture sont des éléments capitaux pour l'équilibre d'une société. Il y a beaucoup de projets associatifs qui demandent à être soutenus et qui peuvent augmenter de façon considérable les possibilités de pratiques artistiques ou sportives; et si une minorité d'entre elles voit le jour, cela est bien souvent dû à l'organisation des structures gérant la culture. Un exemple : celui des chargés culturels des mairies d'arrondissements. Ces personnes sont énormément sollicitées par les associations de plus en plus nombreuses et qui ne trouvent pas la plupart du temps le soutien (pas seulement financier) dont elles ont besoin pour la réussite de leur projet. La cause est liée en grande partie au statut des attachés culturels; souvent bénévoles, exerçant à côté une autre profession très astreignante, généralement présents en mairie deux à quatre demi-journées par mois, ils n'ont absolument pas la possibilité de s'occuper sérieusement de l'ensemble des dossiers à traiter (de nombreux Présidents d'associations artistiques ou culturelles ont pu expérimenter cet aspect). Cette lenteur administrative décourage plus de 60 % des initiatives associatives, réduit la crédibilité des institutions, et surtout brise trop souvent l'impulsion porteuse de l'énergie nécessaire pour la réussite d'un projet. La France passe ainsi à côté de bon nombre de ciné-clubs de quartiers, d'associations sportives, de projets d'animations artistiques de toutes sortes.

Il y a actuellement en France plus de 700 000 associations qui regroupent quelques 10 millions de salariés et bénévoles. Ce qui est véritablement surréaliste, c'est le fait que des gens capables de créer une structure juridique, de rassembler des adhérents - afin de développer un rêve, une passion, une activité qui rendra bien souvent service à une collectivité ou un groupe d'individus - se désintéressent aujourd'hui de la vie politique de leur pays ou de leur municipalité. Il n'est pas démagogique de penser que bon nombre de présidents d'associations ont parfois été plus utiles et productifs que la plupart des élus politiques. Et tant que ces élus ne s'appuieront pas pleinement sur l'ensemble de ces initiatives populaires (que représentent les associations), leur travail semblera toujours invisible aux citoyens, ou inefficace. Une trop grande majorité de citoyens sont encore prêts à dire que, quels que soient les partis politiques pouvoir, rien ne change pour eux d'une manière visible.

Soulignons que l'intérêt des citoyens pour la politique - tel qu'il est souhaité par nos élus et par de nombreuses petites listes proposant notamment des référendums d'initiative populaire - existe d'une certaine manière à travers la multitude des projets associatifs. C'est ce que la plupart des politiciens semblent oublier ou négliger.

Pourtant la réduction du temps de travail devrait aller de paire avec une solide politique culturelle. En effet, il s'agira désormais, dans les décennies à venir, de combler le temps de plus en plus important réservé aux loisirs. Après les 35 heures, viendra la semaine de 4 jours, puis peut-être de 3 jours avant la fin de ce siècle. Certains détracteurs de la réduction du temps de travail prétendent parfois que l'Homme est incapable de gérer intelligemment ses loisirs, qu'il ne pourra que s'abrutir davantage devant la télévision. C'est donc bien à l'Etat de lui donner les moyens d'organiser son temps libre, et cela passe également par un apprentissage (le rôle de l'Ecole devient donc essentiel).

2°) FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES FACULTES CREATIVES CHEZ LES JEUNES

Pour prendre un exemple schématique (mais non dénué d'intérêt), nous dirons que, dans des banlieues qui connaissent des problèmes, un entraîneur de football peut être plus efficace qu'un policier. On aurait tort de considérer que le problème de la violence et de la délinquance est surtout lié à la pauvreté ou à l'éducation parentale. L'étude du cas par cas, pour les phénomène de délinquance, entraîne bien souvent la même constatation : un jeune qui s'ennuie, qui ne trouve pas de sens à sa vie, est toujours susceptible de faire des bêtises. Lorsque l'homme s'ennuie, il fait la guerre. Le plus affligeant réside dans les remèdes proposés par la quasi totalité des tendances politiques, remèdes fondés sur l'intervention de super-milices dans les banlieues et sur la seule répression. Pourtant, nous savons bien que pour changer les mentalités, la culture est un outil bien supérieur à la matraque.

Chaque mois, nous entendons des faits divers plus ou moins tragiques liés à la violence dans les cités, à des combats de bandes rivales. Et à chaque fois, le témoignage des jeunes concernés souligne le manque d'activités culturelles ou sportives dans leur quartier, le fait qu'ils n'ont généralement plus de lieux où se réunir, s'amuser et apprendre à se connaître les uns les autres.

Il s'agit surtout de proposer un sens à la vie de ces jeunes qui pourraient mal tourner. Il est intéressant de constater que tous les actes de délinquance chez les jeunes sont très souvent liés à un processus de créativité et d'inventivité pour la réalisation du délit, qui fait bien souvent la fierté de celui qui le commet. L'habileté d'un pique-pocket, les astuces du vol à l'étalage, les techniques pour échapper à la surveillance d'un vigile, sont généralement les moteurs d'un engrenage qui poussent le jeune, admiratif, sur la mauvaise voie. On a presque l'impression que c'est la soif de créer, de se réaliser dans un acte personnel et hors norme (parce que hors-la-loi) qui incite le futur délinquant à dévier ; on n'est pas loin de la soif d'un créateur d'engendrer une œuvre nouvelle.

Ce n'est pas utopique de penser que la démission actuelle de l'Ecole dans le développement de la créativité chez les enfants peut parfois inciter certains adolescents, frustrés de ne pouvoir imposer leur marque, à se réaliser autrement. Il est dommage que même le cours d'éducation musicale ou d'arts plastiques au collège insiste davantage sur l'interprétation de chansons ou l'imitation de dessins, que sur l'improvisation et la création à l'état pur qui encourageraient ainsi les élans de créativité propre à tous les enfants. Plusieurs d'entre nous, professeurs de collège (notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis), ont pu vérifier les bienfaits d'un enseignement fondé sur le développement de la créativité chez les adolescents. Cette hésitation des structures pédagogiques vis-à-vis de la création remonte à une longue tradition qui considèrent les créatifs comme des révolutionnaires potentiels, cette même tradition encourageant notamment il y a quelques années les formations scientifiques au détriment des formations littéraires.

3°) AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE CERTAINS SALARIES

Quelques politiciens font du travail un éloge exagéré. Bien sûr, lorsqu'on est artiste, chef d'entreprise, artisans ou homme public, on peut trouver dans le travail une exaltation enrichissante, se permettre de ne plus compter les heures, affirmer haut et fort que 35 heures hebdomadaires, ça n'est pas beaucoup… Mais qu'en est-il de certaines activités salariales : travail à la chaîne, emplois de caissière, postes de surveillance ? Est-il normal qu'en 2002, des hommes et des femmes soient encore obligés de passer le tiers de toute leur vie diurne à accomplir une tâche presque robotique ? Que penser de l'attitude de certains employeurs qui ne prennent même pas la peine de rendre ces travaux plus supportables en instaurant des formules d'alternance des tâches, en luttant contre le bruit, en rendant les horaires plus flexibles ? Peut-on encore accepter aujourd'hui qu'une caissière de supermarché soit assise huit heures dans la journée à la même caisse, en entendant le même "bip" continuel.

Il est clair que les générations futures parleront de nous avec la même indignation dont nous faisons preuve lorsque nous évoquons les travailleurs du début de l'ère industrielle. Pourtant, là encore, des expériences ont été menées, notamment dans les pays scandinaves (alternance des tâches, grande flexibilité des horaires), et les résultats ont été concluants : un employé heureux de travailler est infiniment plus compétitif pour son entreprise. Malheureusement, notre société de consommation pousse trop souvent les syndicats à mettre surtout en avant les revendications salariales, au détriment parfois des conditions de travail.

4°) CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L'EXCEPTION CULTURELLE

Parfois plus utile que les cours obligatoires d'instruction civique, ce sont certaines réalisations cinématographiques, œuvres musicales ou événements sportifs qui cimentent, chez les jeunes et les moins jeunes, un sentiment d'intégration et d'appartenance à une identité et à une culture. Autrefois, dans les sociétés archaïques, c'était souvent la domination guerrière qui renforçait le sentiment de fierté d'un peuple. Aujourd'hui, on pourrait croire que c'est la domination économique d'un pays qui devrait être le moteur d'une volonté d'intégration de la part de tous : il n'en est rien. La répartition trop inégale des richesses, dans un pays comme la France, rend impossible cette fierté partagée par tous pour la réussite de telle ou telle entreprise, sentiment qui n'aura jamais autant d'effet fédérateur qu'une victoire de l'équipe de France ou que même la nomination du film Amélie Poulain aux Oscars. Que fait un adolescent en dehors de l'école : il lit parfois, il écoute de la musique, il regarde la télévision, il va au cinéma. Encore une fois, on voit combien la politique culturelle est importante pour l'équilibre d'un pays, notamment parce qu'elle s'adresse également aux jeunes, c'est-à-dire (ne l'oublions pas) à ceux qui feront marcher le pays dans vingt ans.

Les points suivants ne concernent pas directement la politique culturelle, mais nous paraissent néanmoins importants.

5°) CREER UN MINISTERE DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Tous ceux qui ont travaillé dans une quelconque administration savent bien que près d'un cinquième du budget est parfois dépensé inutilement. Les exemples sont extrêmement nombreux et éloquents. Le problème réside surtout dans le fait qu'un fonctionnaire salarié n'a généralement pas à trop se préoccuper des dépenses effectuées par son administration, à l'exception de quelques responsables financiers. On ne peut pas non plus exiger d'un employé qu'il gère ses dépenses avec le même soucis d'économie que pour l'argent de son foyer. Ce type de ministère de lutte contre le gaspillage pourrait avoir à la fois un rôle d'enquêteur auprès des grandes administrations françaises, et un rôle de conseiller auprès des municipalités, des entreprises et des citoyens.

Il s'agit d'une travail spécifique, beaucoup plus étendu que celui de la Cour des Comptes, capable de générer de grandes économies sur les deniers publics, et que seul peut réaliser un nouveau ministère, indépendant, habilité à intervenir de manière transparente dans tous les secteurs d'activité. Il peut aussi contribuer à éviter des phénomènes d'isolement de certaines d'administrations dûs parfois à ce que l'on appelle la guerre des services, et que la plupart des administrations connaissent bien. Enfin, son champs d'investigation et son autorité peuvent en faire un partenaire clé dans des opérations de solidarité ou de redistribution.

6°) ACCENTUER L'AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PAYS EN DIFFICULTE

Combien de citoyens auraient souhaité que la France ose prendre des positions claires et courageuses au moment de certains conflits internationaux (notamment en ex-Yougoslavie). Ce que l'on pardonne à une Europe encore très jeune, hésitante et timide, on ne peut plus désormais le tolérer de la part du pays des Droits de l'Homme. Le rayonnement de la France dans le monde passe par son action engagée et sincère contre la pauvreté et la famine; car au-delà du devoir moral, cette ingérence est une nécessité pour l'équilibre mondial de demain et pour que les générations à venir puissent peut-être connaître la paix. Il n'est toujours pas inutile de rappeler que près de 15 000 enfants dans le monde meurent chaque jour de malnutrition. Rappelons également &endash; tant qu'à faire &endash; que nous sommes au XXIe siècle !

7°) ACCELERER LES PROCEDURES DE JUSTICE ET DEVELOPPER LES PEINES DITES DE SUBSTITUTION

La lenteur de la justice est un véritable fléau dans notre société. Les expériences récentes de comparutions immédiates pour certains délits graves se sont pourtant révélées positives, et il appartient aux politiques de trouver les moyens nécessaires pour généraliser ce type de procédures. Il est vrai que plusieurs partis politiques affirment également en faire une priorité.

En revanche, le développement des peines de substitution mérite d'être davantage encouragé. Là encore, plusieurs expériences menées dans d'autres pays ont été souvent très concluantes. La prison, dans bien des cas, n'est pas une solution; on sait combien elle peut être néfaste pour un jeune qui y puisera souvent les bases d'une vie de grand délinquant. Les travaux d'intérêts généraux, en revanche, sont bien souvent préférables, notamment dans le cas de délits mineurs (dégradation, vols, etc.). La généralisation de ces pratiques, accompagnées également d'une véritable structure d'écoute, de soutien, d'encadrement et de suivi, rend réellement possible la volonté affichées par certains politiciens de pratiquer une "impunité zéro". Cette notion d'impunité zéro doit reposer avant tout, plus que sur la seule répression, sur la volonté de faire réaliser à la personne qui commet un délit la portée de son acte, et cela, bien évidemment, dans un délai le plus court possible.

|

| |  |  | | oui, c'est même là, et ce n'est pas si utopiste que la présentation laisse penser |

| |  |  | | c'est une image !! Allez voir sur le site, ils expliquent très bien leur jolie métaphore :o)) |

| |  |  | | Euh, pour en revenir à Peter Pan, je tiens pas trop à réaliser mes rêves d'enfants, moi (ca serait un beau bordel). par contre, des rêves d'adultes, j'en ai une caisse pleine et on y travaille, on y travaille.... |

| |  |  | A quand des artistes fonctionnaires ? ;o))))

Plus sérieusement, à un niveau plus concret, s'il y a bien un truc que je trouve écoeurant, c'est le genre de salles comme les zeniths, qui pratiquent des tarifs inabordables pour la plus grande partie de la population. Après il y a toujours les petites salles de spectacle, mais pour cela il faut être informée. Et puis par définition ces salles restent petites, ce n'est donc pas le pied pour la politique culturelle de masse !! Bref, y a encore du chemin à faire messieurs les politiques !! |

| |  |  | • LE MONDE | 03.05.02 | 14h00

La politique de l'élitisme pour tous dans l'impasse

Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle a provoqué la mobilisation de nombreux acteurs culturels, qui s'interrogent sur leur action : le maillage culturel du pays, tissé par André Malraux et Jack Lang, n'a pas suffi à freiner la progression de l'extrême droite.

"Un échec collectif." "La fin d'une utopie."C'est peu dire que les acteurs culturels ont pris une douche froide au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Parce que, au-delà de leur anti-lepénisme viscéral, le résultat - y compris le taux d'abstention - ébranle leurs certitudes. Toutes les politiques menées depuis quarante ans, par Malraux et Lang notamment, mais aussi celles des villes, sont fondées sur des idées généreuses : développer l'offre culturelle, démocratiser l'accès à la culture, et ainsi atténuer la "fracture sociale". Tout le monde semble d'accord. En février, dans un sondage pour Beaux-Arts magazine et France-Inter, 77 % des personnes interrogées estimaient "qu'une forte politique culturelle peut rendre les gens plus heureux" et "contribue à la lutte contre les inégalités".

Ainsi, la France a vu fleurir, depuis un demi-siècle, une multitude de musées, théâtres, salles de spectacles, festivals, etc., visant à satisfaire toutes les composantes de la société. Mais d'autres chiffres, résultats d'une d'enquête du ministère de la culture, sont cruels : en un an, un quart seulement de la population a assisté à un spectacle vivant, la moitié est allée au cinéma et un tiers a fréquenté un musée. "Près de 40 % de la population sont des exclus culturels, conclut Olivier Donnat, du département "études et prospective" du ministère de la culture. La politique de l'offre n'a pas créé, de manière significative, de nouveaux publics." Si la fréquentation globale a explosé, ce sont les mêmes qui en profitent.

Par ailleurs, Jean-Pierre Saez, de l'Observatoire des politiques culturelles, et Dominique Sagot-Duvauroux, économiste spécialiste de la culture, affirment qu'on ne sait pas ce qui "motive et détermine" les exclus de la culture. Parce qu'on s'est peu intéressé à eux.

Les acteurs culturels doivent-ils faire leur mea culpa ? Beaucoup rappellent d'abord qu'une "culture pour tous" est une illusion. Mais aussi que la culture ne peut être "le pompier de service", qu'elle touche "à la marge". "Les liens entre politique culturelle et vote sont complexes", estime Dominique Sagot-Duvauroux, qui cite l'exemple de Hubert Dubedout (PS), auteur, dans les années 1960 et 1970, d'une politique culturelle ambitieuse à Grenoble, et qui a néanmoins perdu sa mairie en 1983. "Savoir comment toucher un électeur lepéniste est encore plus incertain", insiste l'économiste.

Enfin, sans l'avouer vraiment, nombre de fonctionnaires de la culture, au ministère comme dans les villes, pensent qu'ils n'ont pas à s'occuper de cette dimension sociale. Mais si personne ne remet en cause l'apport immense des équipements phares, beaucoup s'interrogent, depuis le choc du 21 avril, sur la faiblesse de leur travail "de terrain". Jean Hurstel, qui dirige la Laiterie, lieu alternatif de Strasbourg, énonce un constat accablant : "Cette ville a huit musées, cinq théâtres, un opéra, un orchestre, des festivals, mais cette offre ne touche que 7 % de la population." Pour Ferdinand Richard, qui s'occupe de Musiques actuelles à Marseille, "le concept Malraux-Lang était : "L'art vous soigne même si vous n'y comprenez rien. On sait ce qui est beau pour vous, et vous allez devenir plus intelligent." Cette politique, qu'il ne faut évidemment pas remettre en cause, a échoué".

Certains vont plus loin et affirment que la culture axée sur l'offre a eu un effet boomerang en créant de l'exclusion. "Le cloisonnement est encore plus fort entre producteurs et consommateurs de culture", pense Dominique Sagot-Duvauroux. Ce point de vue est à rapprocher de celui du sociologue Jean-Claude Kaufmann, publié dans Le Monde du 26 avril, sous le titre : "Les nouveaux barbares": "La France se coupe en deux. Non plus socialement, comme autrefois (...), non plus entre la gauche et la droite (...), mais culturellement, et irrémédiablement. D'un côté, les modernes, culturellement nantis, ouverts à tous les questionnements passionnants de l'époque. De l'autre, la souffrance honteuse de tous ceux qui ne comprennent rien à ce tohu-bohu."

Cette analyse est celle, depuis dix ans, de François Hers, responsable du département culturel de la Fondation de France : "La politique de l'offre ne répond en rien à l'exigence de démocratie. Elle ne fait que développer le nombre de gens qui s'estiment exclus, victimes, simples spectateurs. Il faut les transformer en acteurs de l'art."

La voie proposée par François Hers - sensibiliser avec un travail de terrain et non à partir d'établissements prestigieux - est en opposition complète avec la politique de "démocratisation culturelle" mise en place par les collectivités publiques depuis trente ans. Pourtant, une multitude d'actions, modestes ou non, sont menées dans ce sens. Certaines sont issues des mouvements d'éducation populaire des années 1930, puis du riche réseau associatif de l'immédiat après-guerre. Les années 1990 ont également vu se développer des lieux "alternatifs" ou "intermédiaires", multidisciplinaires, voués à développer des "nouveaux territoires" de l'art, axés sur les "cultures urbaines" ou "émergentes", installés dans les villes ou à leur périphérie, parfois dans des friches industrielles (le Lieu unique à Nantes, la Belle-de-Mai à Marseille), qui veulent échapper à "l'industrie culturelle".

Ces alternatives sont-elles entendues ? Qualifiées de "sociocu", les pouvoirs publics les jugent souvent "ringardes". On leur octroie des moyens dérisoires. "La qualité artistique est l'unique modèle des décideurs", rappelle Dominique Sagot-Duvauroux. La fracture reste donc forte entre la "culture élitiste" et la "culture de proximité". Aussi, faute d'argent, le maillage associatif, fort dans les années 1970, s'essouffle. Fazette Bordage, à l'origine du Confort moderne de Poitiers, lieu alternatif né en 1977, est aujourd'hui responsable de la Main-d'œuvre, lieu similaire installé à Saint-Ouen. Elle veut lier travail de proximité et travail artistique. Son principal obstacle est, dit-elle, l'administration culturelle, arcboutée sur ses certitudes, qui ne sait "déchiffrer que ce qu'elle met en place et n'a aucune idée de ce que nous faisons".

Les acteurs culturels de lieux alternatifs sont-ils irréprochables ? Robert Grossmann, président (RPR) de la communauté urbaine de Strasbourg, est sévère : "Les lieux alternatifs sont liés à un effet de mode et ne sont pas installés là où ils devraient être : les quartiers difficiles. A Strasbourg, nous avons demandé à Jean Hurstel, de la Laiterie, de s'investir dans le Neuhof." Jean Hurstel rétorque qu'il va dans ces quartiers depuis 1993. "Nous faire porter le chapeau serait fort de café !, s'indigne Ferdinand Richard. Nous ne sommes pas nombreux, à Marseille, à faire pratiquer les gens et non à nous contenter d'une programmation ! Sans nous, Le Pen serait peut-être déjà maire de la ville."

Reste que le prochain ministre de la culture - et au-delà les maires - devra sans doute revoir ses équilibres et sa politique. Pour Ferdinand Richard, l'alternative est simple : "Ou bien on transforme les adolescents en personnes cultivées capables de faire des choix, ou alors ils seront demain sensibles aux discours sectaires de n'importe quel fantoche."

Michel Guerrin et Emmanuel de Roux

--------------------------- ------------------------------ ----------------------

La télévision, refuge des classes populaires

Pour Olivier Donnat, du département études et prospective au ministère de la culture, "les politiques menées ont ciblé les catégories extrêmes : une offre de qualité pour les classes favorisées et des lieux intermédiaires pour les jeunes des banlieues en grande difficulté. Les classes populaires et modestes s'en trouvent oubliées et ne fréquentent pas les établissements culturels. Mais il s'agit de la majeure partie de la population. La télévision est, pour ces derniers, le refuge culturel. Dans ces conditions, une sortie culturelle est une rupture quasi impossible. Les électeurs de Le Pen en font partie puisqu'ils sont de condition modeste, voire en début de précarité, et craignent de perdre le peu qu'ils ont. Mais ils n'entrent pas dans la catégorie des exclus. Les études confirment ce phénomène. L'ouvrier licencié après vingt ans de travail n'a jamais fait l'objet d'une politique culturelle. L'ouvrier ne va pas plus voir de la danse aujourd'hui qu'en 1970, et il va même moins au cinéma."

|

| |  |  | Euh, oui il a développé une pensée très proche du monde de l'enfance manu c'est sur, faut pas déconner...

Plus sérieusement le site en question pose de bons problèmes en ce qui concerne la "politique" culturelle actuelle. Ca rejoint un peu ce que l'on disait, lorsqu'on parlait de pousser les jeunes (et moins jeunes à s'engager à se bouger le train, car sinon personne viendra leur bouger. On a voulu démocratiser la culture (développement de scènes nationales et autres), seulement, on a oublié de la faire venir jusqu'aux gens, ou au moins de les inciter à venir, alors forcément, le fossé est toujours là...

A propos de culture, le tout nouveau ministre dont j'ai oublié le nom, directeur de Beaubourg de son état, a déclaré lors de sa prise de fonction que la culture n'était pas réservée à la gauche (là je suis d'accord), et qu'on pouvait très bien mener une politique culturelle de droite, comme il y avait eu des politiques de gauche... mais euh... c'est quoi la différence, pourquoi vouloir toujours établir ce clivage? Mme Buffet au ministère des sports avait une politique communiste peut-être? Si on essayait d'abord d'avoir une politique culturelle tout court ça me conviendrait déjà beaucoup... |

| |  |  | Oui, mais Le Pen n'etait pas un peu atteint dudit "Syndrome de Peter Pan".

C'est a dire refuser de grandir, refuser d'avoir une reflexion adulte, juger les autres juste a leur aspect...

Le peterpanisme est à double tranchant....

Manu |

| |  |  | POur tous ceux qui veulent rever, direction : votezpeterpan.net

"Ne donner le pouvoir qu'à ses rêves.

Vouloir vraiment changer de siècle.

Ne pas marchander son destin.

Ne pas brader ses idéaux.

Penser qu'il y a des rêves plus concrets que certaines réalités.

Rester soi-même envers et contre tout.

Ne pas croire qu'avec de l'argent on peut convaincre tout le monde.

Placer la liberté au dessus de tout.

Ne pas se laisser dicter ses envies.

Ne penser que par soi-même.

Que sont devenus nos projets d'enfant ? N'avons-nous pas bradé certaines promesses que nous nous étions faites. Devenir un Peter Pan, c'est prendre conscience qu'on a peut-être renoncé à nos valeurs d'enfance, à nos promesses intérieures, à nos serments de changer la vie.

Qui ne s'est pas dit : << Quand je serai grand ... >>

Il y a un Peter Pan qui sommeille en chacun de nous. Retrouvons-le. Devenons des gardiens du rêve. Réveillons les aspirations et les idéaux de ceux qui nous côtoient."

|

| | poypoy, 08.05.2002 à 23:22 | 26797 |

|  |  | >Avec François Bayrou, Luc Ferry s'était engagé dans l'élaboration d'un "livre scolaire unique" censé rompre avec la >logique disciplinaire des programmes. Le philosophe voulait alors insister sur la notion de "socle commun" de >connaissances et de compétences que les élèves doivent acquérir."On a trop tendance à fabriquer des programmes >pour des professeurs ou de futurs professeurs sans s'interroger sur >le sens des contenus à transmettre, sur leur intérêt >intrinsèque et leur légitimité de fond", expliquait-il dans un >entretien au Monde en 1996 (23 avril 1996). Mais les >groupes de pression disciplinaires font échouer le projet.

Là je ne peux parler que pour ma matière. C'est vrai que les groupes de pression sont importants (pas seulement des profs). L'histoire géo est un enjeu important, et chaque fois qu'on tente de toucher un sujet ça provoque un tollé. Il y a quelques années par exemple, la seconde guerre mondiale a été placée en fin de progromme de première. Les associations d'anciens combattants, mais d'autres aussi ont hurlé au crime et à la réforme suivante, c'est repassé en terminale. Ence moment il y a une grosse pression des groupes religieux pour qu'on intègre les religions à notre matière ( ce qu'on fait déja, mais ils semblent l'ignorer, ou en veulent plus !)...

Enfin Bref, les vraies réformes de programmes sont difficiles, et à partir d'une bonne volonté (souvent), on aboutit à une espèce de magma infâme du fait des nombreux compromis qu'il a fallu faire. Les derniers programmes (seconde 2001) semblent aller dans le bon sens, mais en fait le plus souvent, on ne fait qu'ajouter de nouveaux concepts à traiter sans enlever ce qui était fait avant. J'attends toujours une décision courageuse sur ce plan, mais je doute de plus en plus que ça arrive un jour. |

| |  |  | Voilà voilà, c'est un peu long, y a pas mal de baratin inutile, mais il y a quelques informations sur le proche futur du devenir de l'école...Donc ca m'a semblé allé dans le sens du sujet. (pour les plus flemmards, le plus interessant se situe surtout dans le dernier quart de l'article).

En désignant Luc Ferry ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin choisissent tout à la fois un représentant de la société civile, vierge de toute carrière politique, et un fin connaisseur de la Rue de Grenelle. Luc Ferry, 51 ans, n'est pas en effet un technicien de l'éducation nationale mais un enseignant et un intellectuel. Depuis huit ans, il préside le Conseil national des programmes (CNP), un organisme indépendant et consultatif. Depuis huit ans, il a composé, dans une alternance droite-gauche, avec trois ministres successifs - François Bayrou, Claude Allègre et Jack Lang -, démontrant une certaine capacité d'adaptation.

Un intellectuel, Luc Ferry l'est au sens classique du terme. Il se présente d'abord avec le bilan d'un philosophe à l'œuvre considérable et comme une personnalité engagée depuis longtemps dans la vie publique. Ce professeur "grandiose", comme le qualifie l'un de ses anciens élèves à la Sorbonne, n'a pourtant pas connu une passion immodérée pour l'école. Adolescent, il quitte même les bancs de l'institution pour suivre un enseignement à distance. C'est ainsi, en solitaire, qu'il décroche son baccalauréat. Il n'est pas non plus passé par la khâgne, ni par le moule des grandes écoles (en l'occurrence Normale-Sup). Pur produit de l'université, Luc Ferry fera ses études à la Sorbonne sous la houlette du philosophe Heinz Wismann, qui l'envoie passer deux semestres entiers en Allemagne à l'université d'Heidelberg et guide sa thèse sur Fichte.

Titulaire de deux agrégations (philosophie et sciences politiques), Luc Ferry va s'associer très tôt, dès le milieu des années 1970, aux efforts de ceux qui tentent d'exporter la philosophie hors les murs de l'université. Au Collège de philosophie, dont la première version avait été fondée par Jean Wahl, il pratique la lecture et l'interprétation linéaire des grands textes en public. Nul doute qu'il a en partie forgé là son style de penser qui, selon Heinz Wismann, consiste à "mettre le capital philosophique accumulé au service d'un travail de clarification, à injecter de la philosophie là où il n'y en avait pas". Une démarche parfois considérée comme une "trahison" par certains universitaires de ses collègues.

La connaissance la plus intime de la philosophie et de son histoire s'allie chez lui à un certain goût pour la polémique servi par une grande clarté d'écriture. En compagnie de celui qui fut longtemps son coauteur, le philosophe Alain Renaut, Luc Ferry, dont la spécialité est la philosophie politique, s'attache à partir des années 1980 à une véritable entreprise de refondation de l'humanisme, réhabilitant la notion de sujet qui avait été malmenée par la "génération critique" réputée en avoir proclamé la mort : celle des Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Jacques Derrida ou Pierre Bourdieu.... La Pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gallimard, 1985), ouvrage par lequel Ferry et Renaut commençaient leur "déconstruction de la déconstruction", est demeuré un jalon important de l'histoire des idées en France. Et n'a pas manqué de valoir aux auteurs de solides inimitiés...

Ferry et Renaut, dans la foulée des manifestations étudiantes et lycéennes contre le projet de loi Devaquet, n'en continuent pas moins à pratiquer ce qu'ils appellent un "essai de philosophie immédiate" avec leur 68-86, itinéraires de l'individu(Gallimard, 1986.) Quinze ans avant le "sursaut républicain"de mai 2002 contre Jean-Marie Le Pen, ils y constataient de façon prémonitoire la montée en puissance des "valeurs civiques et républicaines", dans lesquelles ils voyaient d'ailleurs un autre signe de rupture avec la configuration intellectuelle des années 1960, laquelle se préoccupait, selon eux, desdites valeurs comme d'une guigne ! Après Heidegger et les modernes (Grasset, 1988), les signatures se séparent, mais sans que cela implique "aucune prise de distance" amicale ni théorique, assure Alain Renaut. Le duo iconoclaste des années 1980 va, du reste, prochainement se reformer le temps d'un ouvrage à paraître aux Editions Odile Jacob consacré à l'enseignement de la philosophie.

Prolifique dans son écriture, Luc Ferry est demeuré stable dans ses convictions philosophiques : défense du sujet autonome et responsable (contrairement à l'individu narcissique et solitaire), sens de la morale, de la démocratie et humanisme déniaisé. Dans L'Homme-Dieu ou le sens de la vie (Grasset), il plaide ainsi pour une sagesse laïque. Ce modéré pourfend sans répit les symptômes de radicalisme intellectuel. Ainsi, au début des années 1990, s'attaque-t-il à la deep ecology américaine qui prétend privilégier les droits de la biosphère sur les droits de l'homme (Le Nouvel Ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'homme, Grasset, 1992, ouvrage pour lequel il obtient le prix Médicis essai). Les écarts sont parfois chez lui vertigineux. Ce philosophe qui a fait partie de l'équipe de traduction de Kant parue dans "La Pléiade", se veut, depuis 1987, aussi journaliste à L'Express, au Point et à Challenge. De même sera-t-il membre, en janvier 1997, de la commission de réflexion sur la justice installée par Jacques Chirac et présidée par Pierre Truche. Sans attache partisane mais situé au centre droit, ce talent protéiforme dont on dit qu'il apprécie le pouvoir, détonne dans sa génération d'intellectuels médiatiques, plutôt marqués à gauche et plutôt francs-tireurs.

Le pouvoir, Luc Ferry s'en rapprochera lentement à partir de décembre 1993, date de sa désignation comme président du Conseil national des programmes (CNP) par François Bayrou. "Luc Ferry est un homme qui comprend l'évolution des peuples", dit aujourd'hui le président de l'UDF de celui qui est devenu son ami et avec lequel il entretient "une grande connivence intellectuelle" (M. Bayrou est le parrain d'une de ses filles). Marque de cette amitié, un Penser le changement publié sur Internet quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle (www.bayrou.net). Avec Claude Allègre, qui l'a malgré tout reconduit dans ses fonctions après l'expiration de son premier mandat de cinq ans, les relations seront plus difficiles. Puis ce sera Jack Lang, enfin, dont il se retrouve le successeur. "Luc sait tenir tête mais possède un réel sens de la diplomatie", affirme Jean-Didier Vincent, neurobiologiste réputé et vice-président du CNP. "De toute façon, quand on a traversé l'épisode Allègre, on peut tenir avec n'importe quel ministre !", sourit cet homme de gauche. "C'est un cohabitationniste-né", note pour sa part un membre du cabinet de M. Lang.

Le président du CNP est, de fait, devenu un "collaborateur régulier" de Jack Lang, selon un proche de l'ancien ministre, qui salue la "loyauté absolue" de Luc Ferry. Lorsque M. Lang travaillait sur les nouveaux programmes du primaire, le philosophe a été appelé à donner son avis, recadrant les propositions du recteur Joutard. Lorsque l'ancien ministre a fait élaborer un résumé destiné au grand public sur les programmes du collège, le président du CNP a repris la copie à plusieurs reprises avec le cabinet. Jack Lang signe la préface, Luc Ferry l'introduction, donnant naissance d'une même voix à un succès de librairie. "Ils ont eu une relation de complicité", indique le biologiste Jean-Didier Vincent (cosignataire avec Ferry de Qu'est-ce que l'homme ? paru chez Odile Jacob, 2000).

Le nouveau ministre a donc travaillé avec ses trois prédécesseurs dans un poste inconnu du grand public mais toujours exposé. Les 22 membres du CNP sont en effet chargés, depuis la création de l'organisme en 1990, de donner leur avis sur les projets de programmes scolaires. Cette fonction, très sensible dans un ministère où la question des "savoirs" débouche sur d'inévitables polémiques entre défenseurs de l'encyclopédisme et partisans de programmes "recentrés" sur les fondamentaux, requiert à coup sûr une certaine forme d'adresse. Le philosophe a eu l'occasion de se frotter aux syndicats, aux associations disciplinaires - dont la puissance est souvent méconnue -, aux inspecteurs généraux, aux administrations centrales.

Avec François Bayrou, Luc Ferry s'était engagé dans l'élaboration d'un "livre scolaire unique" censé rompre avec la logique disciplinaire des programmes. Le philosophe voulait alors insister sur la notion de "socle commun" de connaissances et de compétences que les élèves doivent acquérir."On a trop tendance à fabriquer des programmes pour des professeurs ou de futurs professeurs sans s'interroger sur le sens des contenus à transmettre, sur leur intérêt intrinsèque et leur légitimité de fond", expliquait-il dans un entretien au Monde en 1996 (23 avril 1996). Mais les groupes de pression disciplinaires font échouer le projet.

Luc Ferry persiste néanmoins à vouloir décloisonner les disciplines. Il plaide pour l'"élagage"de programmes, qu'il juge "trop lourds".Pour lui, il faut recentrer l'enseignement sur les notions essentielles, malgré les critiques de ceux qui craignent une "baisse du niveau" ou qui, à son grand agacement, l'accusent de prôner un lycée "light". Il ne s'annonce pas comme un "fonceur" sur le modèle de Claude Allègre. "C'est quelqu'un qui aura un discours positif sur l'école, qui saura parler de l'éducation nationale avec séduction et rigueur", signale un collaborateur de Jack Lang. L'homme n'est pas issu du sérail administratif, à l'instar de son ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos. "Ce n'est pas un professionnel de la politique. Il a toujours dit qu'un ministre doit afficher quelques priorités et s'y tenir", rapporte un ami du philosophe, reconnaissant avoir évoqué cette hypothèse ministérielle avec l'intéressé "il y a deux ou trois mois". Parmi les dossiers qui lui tiennent à cœur figurent le rétablissement de l'autorité à l'école et l'apprentissage de la lecture.

Certes, Luc Ferry ne figurait pas en tête sur la liste des pressentis pour la Rue de Grenelle. Il aura fallu que trois politiques - Philippe Douste-Blazy, Jacques Barrot et Michel Barnier - déclinent la proposition pour que le portefeuille de la jeunesse et de l'éducation finisse par lui échoir. Mais Jean-Pierre Raffarin avait déjà publiquement manifesté son estime pour l'intellectuel dans son livre Pour une nouvelle gouvernance (Archipel) où il rendait un hommage tout particulier à Luc Ferry. "Pourquoi les intellectuels, les philosophes redeviennent-ils des observateurs critiques de la société, écoutés par l'opinion ? Sans doute parce qu'ils sont considérés comme des généralistes de la démocratie, prenant ainsi le relais des partis qui n'osent plus en être les interprètes", affirmait le futur premier ministre, qui confie avoir"butiné" les travaux de Luc Ferry sur l'humanisme.

En 1996, dans L'Homme-Dieu, celui dont le patronyme évoque une incertaine parenté avec Jules Ferry, le fondateur de l'école républicaine, se demandait à propos de la politique en général : "Retrouver du sens : la formule résonnera peut-être comme un slogan dangereux ou vide. Combien de fois n'avons-nous pas entendu nos politiques et, avec eux, quelques intellectuels, évoquer la nécessité, que dis-je, l'urgence, de retrouver un grand projet, réinventer la politique. (...) Et combien de fois avons-nous eu l'envie de rétorquer, tout simplement : faites donc, ne vous gênez pas ! Suivaient alors de sempiternelles et creuses incantations à édifier une société-plus-solidaire-plus-juste-et-plus-humaine qui luttera contre l'exclusion. (...)" "Soyons sincères, écrivait-il encore, il n'est plus un homme politique, plus un intellectuel qui puisse tenir aujourd'hui semblable discours sans favoriser puissamment la tendance naturelle de nos concitoyens au zapping... Les mots, si nobles soient-ils, se sont usés." A la tête de son ministère, Luc Ferry le philosophe saura-t-il en trouver d'autres pour que la question du sens revienne "réenchanter" la politique ?

Luc Bronner, Marie-Laure Phélippeau et Nicolas Weill

Article paru dans Le Monde du 09.05.02

|

| |  |  | - Intermède -

Voilà un dessin de Wolinski de 1968 étrangement d'actualité. Malgré un contexte différent, la conclusion est la même !

|

| |  |  | | Euh quoiqu'on en dise, l'Allemagne reste la plus ouverte sur ce type de formation. C'est un état d'esprit général !! La France ne l'a pas du tout !! C'est dommage, mais ce n'est pas une fatalité ;o) |

| |  |  | | on va finir par faire payer l'entrée ;o))) |

| | crepp, 08.05.2002 à 21:51 | 26768 |

|  |  | | He ben ça c'est du débat intéressant :o) |

| | poypoy, 08.05.2002 à 21:42 | 26767 |

|  |  | | j'avais bien compris que tu plaisantais, et en effet aucun syndicat, pas même le mien n'est exempt de tout reproche. Simplement, c'est un contre pouvoir indispensable donc j'adhère, et si je veux qu'il change libre à moi de m'impliquer plus. Pour l'instant je n'en ai pas envie, même si je ne suis pas toujours d'accord sur les combats menés, ou sur les moyens employés. Je suis assez énervé pas ces nombreux recours à des grèves ponctuelles qui ne servent qu'à nous faire perdre une journée de salaire. En même temps je ne sais pas quoi faire d'autre étant donnée que tant qu'on n'a pas fait grêve on refuse de commencer à négocier. |

| |  |  | | je sais bien poypoy, je l'avais bien précisé que c'était cynique et complètement caricatural ;o))) (même si les syndicats enseignants ne sont à mon avis pas toujours exempts de reproches, pas forcément dans ce domaine, mais en règle générale... de toute façon, il serait illusoire de chercher des boucs émissaires dans un seul camp, l'essentiel tant que ça bouge, ne serait-ce qu'à tous petits pas) |

| | poypoy, 08.05.2002 à 21:23 | 26764 |

|  |  | a mr claude :

Je suis syndiqué :-)

Disons que la position de mes collègues se discute. En effet beaucoup de choses dans l'éducation nationale ne tiennent que grâce à la bonne volonté des profs qui bossent gratis, qui font tout ce qu'on leur impose malgré le manque de moyens. Ca permet au ministère de dire que les réformes marchent , que tout va bien, alors que si on se contentait de faire ce pour quoi on est payé, ça serait vite le bordel.

Ensuite concrètement, et comme beaucoup de collègues, quand je me retrouve face à des éléves qui ont des besoins et qui sont demandeurs, je fais tout mon possible pour les aider quitte à bouffer mon temps libre, mes vacances parfois. Contrairement à l'idée répandue on est nombreux dans ce cas. Si je n'étais interessé que par le fric, j'aurais changé de métier. (cette année je recommence le soutien "gratis" avec mes 3è) |

| | poypoy, 08.05.2002 à 21:15 | 26763 |

|  |  | en france beaucoup de filières débouchent sur un métier et un bon salaire. Les LP bossent en partenariat avec les entreprises, mais la réputation est difficile à changer.

Pour ce qui est du système allemand, il a certes été un modèle mais c'est loin d'être encore le cas. Les derniers rapports qui évaluent le niveau de éléves des différents pays européens placent l'allemagne dans les derniers sur presque tous les plans (même si ces études sont critiquables)

Il faut donc arrêter d'encenser l'allemagne |

| |  |  | *** mode cynique on ***

Forcément, c'est complètement anti-syndical ton attitude!!! ;o)))

*** mode cynique off *** |

| | poypoy, 08.05.2002 à 21:10 | 26760 |

|  |  | POur l'arrêt de l'aide après la seconde, c'est une question de moyens. Il faut des heures pour ça, et les moyens sont concentrés en 2nde au moment où les choix ne sont pas encore faits.

Il est clair que les besoins existent après, mais pas les moyens. Sans doute les décideurs considèrent-ils que les éléves font toujours des choix qui leur correspondent et qu'ils n'ont donc plus besoin d'aide :-)

Là encore, ça dépend aussi des individus. L'an dernier, je faisais une heurs d'aide par semaine entre 13h et 14h avec les éléves qui en ressentaient le besoin. Je ne l'ai pas crié sous les toits, je n'ai pas été payé nin'ai reçu une quelconque gratification de l'administration et je me suis même fait engueuler par certains collègues parce que je faisais des heures "gratis"

|

| |  |  | | Bin c'est pas compliqué l'erreur !! Il faut voir qu'en Allemagne les formations de ce type fonctionnent en partenariat avec des entreprises. Elles débouchent sur des métiers intéressants du point de vue salire, ce qui sous-tend une reconnaissance de l'ensemble de la société. En France on a rien de tout ca, donc je ne vois pas comment on pourrait aboutir au même resultat !! |

| | poypoy, 08.05.2002 à 21:02 | 26755 |

|  |  | c'est de moins en moins vrai, du moins du côté de l'institution. Beaucoup de filières professionnelles sont aujourd'hui des voies de réussite, alors que certaines filières générales sont des voies de garage. Cependant les mentalités sont longues à faire changer. Beaucoup de parent ne veulent pas entendre parler de LP pour leurs enfants, malgré la volonté des gamins. L'idée de LP = poubelle existe cependant de moins en moins chez les profs. Malgré tout je me suis encore énérvé cette année à un conseil où on a voulu persuader une gamine qui avait 14 de moyenne générale de faire une 2nde au lieu d'aller faire un BEP coiffure. C'est peut être un peu "dommage" car elle a sûrement les capacités pour réussir au lycée, mais je ne vois pas le problème qu'il y a à aller tenter un BEP. Quand on enseigne en LP on est bien content de trouver des éléves comme ça qui sont là par choix et qui sont épanouis, heureux de faire ce qu'ils font. Il y a plein de sections de BEP qui débouchent sur un bac pro (donc niveau bac) et sur un vrai métier. Parfois, alors que les débouchés sont assurés, il n'y a pas assez de candidats.

C'est dommage, mais c'est comme ça. A mon petit niveau, j'essaye de faire évoluer les choses, c'est dur ! |

retour forum |

|