| |

| |

|

|

|

|

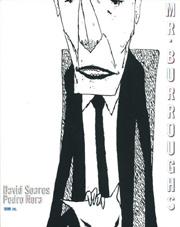

| Un écrivain, Mr. Burroughs s’adonne à la peinture. Il reçoit des amis pour échanger quelques propos sur la vie et sur l’art. Il est vieux et fragile. Un jour, il a un accident de voiture car une autruche inquiétante traverse sa route. Il se réveille à l’hôpital et rentre ensuite chez lui. Il commence alors à recevoir des colis extrêmement curieux et terrifiants puisque ce qu’il reçoit n’est ni plus ni moins que des parties de lui-même. Rien n’éclairera jamais ce phénomène qui gardera son aspect énigmatique. Le lecteur ne saura ni comment ni pourquoi Mr. Burroughs reçoit sa dent, son appendice, son rein. Malgré ces envois énigmatiques, la vie de Burroughs continue. Il donne un cours d’écriture à l’université, il aide un jeune auteur à faire publier son livre, il examine des projets de collaboration avec des artistes, bref il mène la vie très littéraire d’un écrivain. |

L M

| C’est ici une espèce de biographie très quotidienne, qui nous est donnée avec beaucoup de pudeur et de retenue, de l’écrivain Burroughs, à travers un traitement fantastico-quotidien organique et émotionnel dont chaque élément converge vers ce point : Mr Burroughs vieillit. Cette peur « interne », ces blessures sont splendidement transcrites : ici, l’étrangeté n’est pas absurde, sûrement pas gratuite, pas vraiment psychologique (en outre on est à mille lieu de l’univers très cru du Festin Nu retranscrit par David Cronenberg) : sa profondeur réside en ceci qu’elle décrit des choses simplissimes et abstraites (comme le fait de se sentir vieillir) en les matérialisant de manière très palpable ; les personnages comme les lecteurs gagnent par l’artifice de cette étrangeté et de ce symbolisme, le privilège d’une acuité particulière – on perçoit le sens de ces métaphores en même temps que leur bizarrerie, si pas avant. Les personnages en tirent eux profit de manière toute intérieure – toute la fin du livre paraît bien plus quotidienne, uniquement « réaliste », il n’y a plus d’effet « fantastique » (le mot semble bien mal choisi, tant ces éléments semblent être partie intégrante d’une manière « normale » de percevoir les choses) ; Burroughs médite à voix haute sur sa vieillesse, et sur le sens de la postérité que lui confère son statut d’écrivain.

Le graphisme de Pedro Nora, très fin et sensible, empreint de dureté, fait penser au terrible Mark Beyer (toujours pas lisible en français), dont il garde le presque « symbolisme », mais s’avère plus posé. Il s’aventure parfois aux toutes limites du figuratif, et ne laisse peut-être de prime abord guère apercevoir la grande impression de réalité qui se dégage de la lecture –pourtant il en montre la voix, d’une certaine manière, dans sa simplicité.

Le résultat surprenant est un album très émouvant, de lecture aisée, (on n’est pas devant un des objets graphiques inidentifiables ou abscons que beaucoup semblent craindre), qui fait preuve d’une grande empathie pour ses personnages – la biographie, sans doute, n’est pas celle que l’on attendrait de Burroughs, ici ni junkie ni dandy provocateur – dont il n’est d’ailleurs nul besoin de connaître ou d’aimer le travail d’écrivain pour lire ce livre-ci.

Le scénariste, dans une interview à son éditeur, décrit simplement les questionnements de son personnage écrivain, comme suit : « Le côté drôle de l’écriture c’est qu’il ne vous enseigne absolument pas comment vivre. L’écriture vous montre seulement comment mieux écrire. » On en sent les conséquences sur ce personnage au calme tragique, à la faculté intacte de surprise désemparée face au vide et à la perte.

A noter que ces deux auteurs espagnols sont ici inconnus en dehors de ce livre.

|

|

|

|

|

|

| |

| |